C’è un piccolo spazio, tra l’oculare e l’obiettivo del cannocchiale, nel quale – guardando attraverso le lenti – si notano fulgidi sfarfallii di luce. È un punticino a cavallo dello spazio, del tempo e del colore che rende ogni strumento di osservazione anche un magico caleidoscopio. Lì, se si ha la pazienza e la sensibilità di osservare con l’occhio della fantasia, si depositano storie incredibili. Ed è a questa minuscola area intrisa d’ombra e di riflessi, di forme e d’illusioni che voglio dedicare la minirubrica qui sotto; la farò crescere di settimana in settimana con un nuovo racconto di pochi caratteri ogni volta. Storie di sabbia e di dune, di mari limacciosi e di miraggi, di schegge e di sguardi abbagliati… Insomma, Mondo9, ma non necessariamente, non solo. Buon viaggio, comandanti! (Ah, quello della foto sono io).

27 – Prigioniera

Travasai adagio la sua ombra in un bicchiere e la tappai con un foglio di stagnola che sigillai con un elastico. Poi, con uno stuzzicadenti, praticai tre forellini sincerandomi che avesse abbastanza aria per respirare e un cielo di stelle per appisolarsi. Infine, presi un limone dal frigorifero, lo tagliai in due e ne appoggiai una metà accanto al bicchiere. Che avesse pure il suo sole: freddo, acido, disperato…

26 – Il drone

Il ventitreesimo giorno abbattemmo un drone. Fu una specie di galattica botta di culo, un giro di boa che avrebbe potuto cambiare in modo radicale la nostra vita di naufraghi sull’isola: regole, autostima, speranze… Tutto!

Camminammo quasi quattro ore per recuperarne la carcassa sul promontorio. E quando la scovammo nel folto sottobosco riuscimmo persino a gioire di un cumulo di rottami semi-arrugginiti. Marco fu il primo a raccattarne un grosso frammento, lo rigirò nel palmo. Era pieno d’insetti e di larve. Con qualche piuma malconcia incastrata nella sezione inferiore. Dio solo sa da quanto fosse in volo – anni concludemmo – e come cazzo fosse riuscito a tenersi in aria così a lungo, per essere abbattuto da un fortunato tiro di fionda. Comunque fosse, eravamo stati noi a tirarlo giù, lui e il suo improbabile equipaggio.

Linda districò una delle piume dal reticolo di metallo e la esaminò con la lente dalla quale non si separava mai. “Dev’essersi nutrito in aria” sentenziò. “Poiane, o anche uccelli più piccoli”.

“Magari uova” l’assecondò Carmine con una smorfia.

“Già, come una creatura viva, un predatore. Dato il suo habitat, un rapace” volle puntualizzare Linda.

Toccò a me rimettere la fionda nella tasca posteriore dei jeans e pescare dell’altro schifo rimasto appiccicato sotto i rotori. Subito, con l’altra mano, dovetti schiacciare qualcosa che mi zampettò sull’avambraccio.

Ci guardammo negli occhi e cominciammo a mangiare prima le crisalidi e poi gli insetti. Masticando adagio, in silenzio, mentre scrutavamo le nubi sopra di noi.

25 – L’ora perduta

Stanotte ho perso un’ora della mia vita. E’ stato tremendo. Ho fatto in modo di farmi sorprendere nel sonno, ma è stato ugualmente un incubo. Tutti i respiri di un’ora… via, evaporati, svaniti, persi per sempre. Mi sono svegliato all’alba che ancora boccheggiavo, il cuore che batteva all’impazzata, la schiena a pezzi. Devono essere stati almeno in tre: uno che mi strappava le pulsazioni del cuore, l’altro che risucchiava i respiri, il terzo con in mano un orologio da taschino che controllava il tempo…

24 – Il mondo di sapone

Oggi ho visto un bimbo scomparire in una bolla di sapone. Avrà avuto al massimo tre o quattro anni; si era avvicinato, braccine alzate, a un artista di strada che faceva bolle giganti intingendo uno strano attrezzo in un secchio d’acqua torbida. Tutto è filato liscio fino a quando il piccolo non si è fatto audace ed è corso incontro a una delle sfere volanti. È stato un lampo, un battito di ciglia; la bolla di sapone lo ha inglobato ed è scoppiata schizzando intorno riflessi colorati e spruzzi di schiuma. Il bambino è svanito nel nulla senza emettere suono. Ho sentito il sapore dei suoi capelli sulla punta della lingua, un secondo prima di starnutire…

23 – Il lavoro è tuo

L’anello ruotava su se stesso con una velocità ipnotica. D’un tratto smise di girare e si appiattì sul tavolo come se non si fosse mai sollevato da lì.

Sporsi il labbro. “Sai fermare solo questo?”. Era decisamente poco per le competenze che stavo cercando. Date le circostanze, di qualcuno che stoppasse trottole, fedi nuziali e orologi non avrei saputo che farmene.

“Posso fermare qualsiasi cosa” replicò il tipo davanti a me coprendo l’anello con il palmo della mano. “Ma la mia specialità sono i cuori”.

Mi ritrassi contro lo schienale della sedia. “Il lavoro è tuo. E tieni l’anello come acconto, la mia seconda moglie non dovrà saperne nulla…”.

“Che cosa vuole esattamente?”.

“Devi fermare un pallottola. Forse anche un intero caricatore. Ma ne va della tua parcella…”. Inclinai la testa di lato, a soppesare le parole: “La mia ex vuole uccidermi. E farà un altro tentativo. Domani”.

22 – Storia di una guancia

Venni a sapere dell’origine delle conchiglie per puro caso. Ne scovai una sotto la sabbia ai piedi di una duna e la custodii nella mia bisaccia fino a sera, al momento di fare ritorno al villaggio. La portai a casa, ne lucidai il metallo dorato con olii profumati e portandomela all’orecchio lasciai che mi raccontasse la sua storia.

Scoprii subito che era nata da una morte. E che una parte conservava al suo interno l’equivalente di un intero. Un inizio, una fine. E nel mezzo un lungo spezzone di panorami, scanditi dall’alternanza di buio e luce.

Mi disse che in vita era stata la guancia di un uomo in carne e ossa. E infine solo lucido metallo.

Chiesi dell’uomo.

“Un comandante ripudiato dal suo equipaggio e finito sotto le ruote della sua stessa nave”.

Ne domandai il motivo.

La conchiglia si risentì, e per due giorni non proferì parola.

Non aveva affatto la forma di una guancia, piuttosto quella prodotta dallo schiacciamento di un vascello enorme e dall’estro creativo di vento e sabbia insieme. Accartocciata e allo stesso tempo armonica: un foro molto piccolo attorno al quale si era attorcigliato, a imbuto, il petalo chiuso di un fiore.

Esasperato dal suo silenzio, al tramonto del terzo giorno mi feci coraggio e sollevandola alle labbra le chiesi quali colpa avessi mai commesso. Inavvertitamente commesso, volli mettere in chiaro.

Mi spiegò che i sensi di colpa sono sassi. La sabbia passa, i sassi no. Bisogna romperli.

“Ci sono due modi di frantumare un sasso”, continuò. “Il tempo o un altro sasso”.

A lavorarci bene, entrambi avrebbero prodotto dapprima frammenti, poi briciole e infine sabbia.

“E la mia colpa?” pretesi di sapere.

“Interruzione, insistenza, premura” rispose. “Io volevo solo dormire un po’. Sono una guancia, dopotutto. E tu hai tolto inavvertitamente il cuscino dal mio giaciglio”.

Scrutai il deserto e compresi che cosa intendeva con la parola giaciglio.

21 – Tromboni

“Li senti?”.

“Che cosa?”.

“Questi rumori. Nei tubi. Lungo il metallo. Sotto i nostri piedi”.

Saajid aguzzò gli orecchi e strizzò le palpebre, come se quel semplice esercizio di concentrazione bastasse per indicare loro di entrare da lì. Percepiva una nota lieve e lontana, ma non ci trovava nulla di strano o di particolarmente allarmante. Era il suono della nave che procedeva a velocità di crociera tra le dune, sollevando nubi di sabbia dalle ruote. “Qualcosa…” buttò lì poco convinto.

“È il suono della paura” lo incalzò Suhat. “Lo senti come corre?”.

Saajid si morse il labbro. Correre? Un rumore?

Sì, avvertiva qualcosa lungo il ponte, un tremolio metallico, un digrignare remoto… La paura si trasmette da un materiale all’altro, varca confini, abbatte barriere, ti entra dentro con l’impeto improvviso di un fulmine.

Stava battendo i denti?

“Che hai?” chiese Suhat. Lo fissava in modo strano. Sulle labbra, d’un tratto, una smorfia.

“Smettila, mi stai solo prendendo in giro!”.

Suhat scosse la testa. Aveva dodici anni ma ne dimostrava quindici. Passava ore e ore ad ascoltare la Madrigale – la loro nave -, e qualcuno lo aveva visto farfugliare in risposta a mezze labbra. Come se…

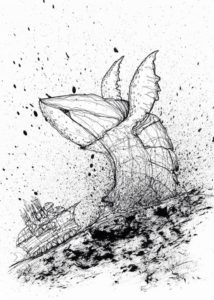

“Qualcosa sta passando sotto. Di grosso e nero. Adesso! La nave lo sente, può persino vederne l’ombra se le ruote fanno il loro dovere. Ed è terrorizzata dalle sue intenzioni…”.

La sabbia era piena zeppa di creature di profondità, presenze sinistre di cui loro stessi, a bordo, benché tutti ragazzini, erano cacciatori e pescatori esperti.

“Una megattera?” azzardò Saajid solo in apparenza sollevato.

“Può darsi…” rispose l’altro con un’alzata di spalle. “Sì, è probabile”.

Il tremolio si fece intenso, al punto che in coperta dovettero aggrapparsi al corrimano della balaustra; tutto il metallo della Madrigale era come se fosse diventato un’immensa cassa armonica. E il barrito in cui s’era trasformata quella persistente vibrazione aveva sollevato i capelli sulla nuca di entrambi, fino ad arrampicarsi sulla cima dei comignoli per uscirne in forma di due sincroni sbuffi di fumo grigio.

I ragazzi furono percorsi da una sensazione che stava a metà fra il brivido di freddo e uno spavento improvviso.

Molti cetacei di grossa taglia avevano l’abitudine giocosa di prendere le navi in transito come strumenti a fiato in cui soffiare l’aria trattenuta durante la fase d’immersione. Come fossero vecchi e rugginosi tromboni di un’orchestra.

“Le megattere si divertono a suonare le navi, lo sapevi?” spiegò Suhat passandosi una mano dietro la testa. “Sui libri non c’è, l’ho imparato ascoltando”. Si pettinò i capelli con le dita, indeciso se proseguire o meno. “Siamo i loro balocchi. L’effetto è una specie di solletico che percorre il metallo da capo a fondo e che ai vascelli dà molto fastidio. A te piace il solletico se non puoi fare niente per impedirlo?”.

“Tirerei pugni e calci. E alla fine mi piscerei addosso… Quindi non ti azzardare”.

Sulla nave calò il silenzio.

Poi uno scroscio nei tubi fu il segnale ch’era tutto finito.

Saajid fece appena in tempo a indicare la gigantesca ombra nera spuntata all’improvviso da una duna a un centinaio di metri sul lato di dritta. La vide avvitarsi gioiosamente su se stessa e ricadere di schiena tra due altissime ali di sabbia. “Ci ha suonato per bene” sorrise grattandosi la nuca come a volerne scacciare ogni traccia.

Sospinta dal vento, la sabbia in sospensione stava rapidamente avvolgendo la Madrigale. Saajid strizzò di nuovo le palpebre ma questa volta non vide né sentì nulla…

20 – Elegia per un infame

Le sue trottole erano rinomate in tutto Mondo9, gioielli di straordinaria fattura e inestimabile valore. Intarsiate a mano e bilanciate con cura maniacale perché la loro rotazione durasse il più a lungo possibile: la maggior parte era incastonata di madreperla e pietre dure, altre forgiate in ruggine blu, la più rara, la più pregiata.

Artefice di quelle meraviglie, Zayd il Trottoliere era però un uomo marcio dentro, avido fino al midollo, dagli appetiti lascivi e lo spirito arido come sabbia del deserto.

A ogni ora del giorno e della notte aveva l’abitudine di far girare le sue trottole inseguendo il traguardo di averne 333 in rotazione perenne e contemporanea. E questo era il suo unico impegno quotidiano, un fine esercizio in punta di dita, una manualità isterica e caparbia, che richiedeva abilità, valutazione puntigliosa e concentrazione costante. Senza mai concedersi il conforto di un riposo più lungo di un battito di ciglia.

Lasciane cadere una e sei morto! Ripeteva in silenzio a se stesso, facendo rotolare il concetto all’infinito, con l’obiettivo di dare animo al rottame umano ch’era diventato.

Cominciò a morire pezzo dopo pezzo di primo mattino, dopo che sfatto dall’ennesima notte di sogni perversi ruppe con l’indice una delicata armonia di orbite. Trottola-22 cadde e falciò trottola-4 e trottola-89.

Zayd ebbe un singulto, si fece paonazzo. Tossì. Sbavò.

Trottola-47 si afflosciò su se stessa e nella sua spirale moribonda travolse trottola-191 e trottola-206.

A Zayd mancò il respiro. Poi un battito. Un secondo…

Crollò carponi abbattendo nove suoi capolavori in una volta sola.

Gattonò all’indietro, gli occhi fuori dalle orbite, la lingua penzoloni. Tentò maldestramente di drizzare la schiena per tirarsi in piedi, cavarsi d’impaccio. Respirare.

Le mani non rispondevano, le dita arbusti secchi.

Serrò le palpebre. Boccheggiò.

Spirò di lì a poco dopo, accasciandosi su un fianco, incorniciato da una buia galassia di gemme agonizzanti…

19 – L’asceta

L’asceta era seduto a gambe incrociate, nella posizione del loto. Sotto il sole a picco. Gli occhi chiusi.

L’asceta era seduto a gambe incrociate, nella posizione del loto. Sotto il sole a picco. Gli occhi chiusi.

Una pietra.

Dicevano che si nutrisse solo di sabbia, tre pugni al giorno, dal sorgere del sole al tramonto. Che lo crediate o meno, però, non era stato quello a indurmi a cercarlo, dopo avere chiesto in giro, lungo le banchine del porto di Mecharatt, dove si trovasse il suo eremo.

Quattro giorni di cammino, appena uno in nave.

Ottenni un passaggio da un malconcio peschereccio d’altura offrendo in cambio al comandante due boccette di pomata per le verruche.

Quando sbarcai mancava meno di mezz’ora al tramonto. A regnare sul nulla un sole canceroso e ovale, una cisti arancio sospesa sopra l’orizzonte tremolante di calore.

Nei dintorni solo qualche pietra e un groviglio di rottami malamente incastrati l’uno nell’altro.

Sapevo il motivo che mi aveva condotto laggiù, anche se ero assolutamente incapace di trarne le conclusioni.

L’eremita respirava attraverso la sua ombra. Con un po’ di fortuna, nelle condizioni di luce giusta, l’avrei vista deformarsi per poi ritornare alla sua forma originaria una volta che l’uomo avesse espulso l’aria dai polmoni. Come un mantice impalpabile e bidimensionale.

Il pugno di sabbia che tre volte al giorno si rovesciava tra le labbra lo pescava da lì. Dalla sua ombra, torcendo il braccio all’indietro quando era alle sue spalle o arraffandone una manciata accanto ai suoi piedi quando si allungava davanti al suo busto pietrificato.

Mi sedetti in silenzio di fronte a lui, controsole.

Mi aveva sentito o visto arrivare? Il suo viso in ombra non mi consentì di vedere se avesse le palpebre sollevate.

“Vuoi dividere con me l’ultimo pasto della giornata?” disse d’un tratto con voce ferma.

Lo guardai allungare il braccio destro oltre le sue ginocchia. Un istante dopo mi offrì il pugno chiuso.

“Non offendetevi, sono venuto soltanto… per imparare”.

Masticava con lentezza maniacale. E io non sapevo né quanto né che cosa aspettare. Alla fine ebbi l’impressione di cogliere un suono di deglutizione.

“Un giorno mangerò la luce” buttò lì quando ebbe inghiottito pure l’ultimo granello. “Anch’io sono qui per imparare” aggiunse.

Lo disse come se si aspettasse da un momento all’altro di spiccare il volo.

“Come ci riuscite? Voglio dire, rimanere immobile per tutto il giorno e respirare tramite la vostra ombra”.

Mi parve d’intravvedere un sorriso, o forse aveva solo aggricciato le labbra per ripulirsi in qualche modo i denti dai residui della sua cena.

“Diaframma” rispose asciutto.

Attesi che continuasse, ma non aggiunse altro.

“Diaframma?” lo incalzai.

“Su Mondo9” spiegò, “nessuno naviga più a vela da almeno due secoli. Anche se ogni comandante, ogni marinaio, ogni umile mozzo ha una piccola vela proprio qui”. Si portò una mano di taglio alla bocca dello stomaco: “Il diaframma”.

Sorrise. Lo vidi con chiarezza nel buio del suo volto.

“Usa quella vela quando sei all’aperto. Devi solo portarla all’esterno…”.

Scossi la testa incredulo. “…E farne la mia ombra?”.

“Le ombre degli uomini non sono che ritagli di buio. Pugni di sabbia. Sta a ciascuno di noi gonfiarle di vento. I più bravi, dopo un lungo percorso ascetico, riescono persino a trasformarle in ali”.

Mi alzai e meditai di lasciarlo solo con la sua follia. Sui ruderi che dovevano servirgli da rifugio per la notte stava calando l’oscurità e mi chiesi come avrebbe dormito e che ne sarebbe stato della sua vela e del suo respiro.

Dozzine di domande mi danzavano nella testa: la sabbia di cui si nutriva, la solitudine, l’immobilità assoluta… Come diamine avrei fatto a ritornare a Mecharatt?

Ogni ombra era annegata nel crepuscolo. Anche quella dell’eremita.

Lo vidi pencolare di lato e cadere nella sabbia senza emettere suono. Alle prime avvisaglie di buio, pensai, l’incontro era arrivato alla sua naturale conclusione.

Gli voltai le spalle e m’incamminai per cercare riparo tra i ruderi della sua dimora.

18 – Ratto di sentina

Mi guadagnai l’infamia di ratto di sentina non appena il marcantonio sbloccò la bilancia e lasciò i bracci liberi di muoversi in base al loro carico. Su un piatto un sacco di juta colmo di sabbia; sull’altra io, legato – mani e piedi – come un salame.

Mi guadagnai l’infamia di ratto di sentina non appena il marcantonio sbloccò la bilancia e lasciò i bracci liberi di muoversi in base al loro carico. Su un piatto un sacco di juta colmo di sabbia; sull’altra io, legato – mani e piedi – come un salame.

Toccò a me volare in alto. Così che arrivato in cima, persi l’equilibrio e caddi tra le braccia del banditore, che mi acciuffò al volo con un sorriso beffardo che mi fece accapponare la pelle.

“Questo è il più mingherlino” commentò all’indirizzo della folla di compratori. “E quindi il più pregiato”. Aveva bicipiti enormi, ricoperti di tatuaggi e viscidi di sudore.

Quando ghignò, mi arrivò il tanfo del suo alito: denti guasti e grappa di formiche. “Merce coi fiocchi, chi lo vuole dovrà scucire una bella sommetta”.

Stipata in uno slargo in ombra del mercato, la calca di acquirenti annuì e vociò con ammirazione. Non era lui il fenomeno da baraccone, ma il sottoscritto, la pulce: il ratto di sentina più gracile e leggerino dell’intero lotto.

Era consuetudine ogni mattina, a cavallo del sorgere del sole, vendere pesce e bambini a peso nel suq di Mecharatt.

Con le sue dita grassocce, il banditore mi afferrò il mento e lo torse in modo da voltarmi la faccia verso la folla. “Guardate che occhi, marinai. Acqua di fonte, ne avete mai visti di più chiari?”. Poi, rivolto a me: “Fai vedere le manucce, stronzetto”.

L’omone strizzò un occhio: “Forchettine capaci di arrivare ovunque. Non sto a dirvi quanto e come potreste provare piace…”.

“Quanto vuoi?” gridò qualcuno dal fondo.

Il banditore scrutò le teste sotto il palco per individuare da dove provenisse la voce. “Chi ha parlato? Non ti vedo, ma chiunque tu sia… sono cinquanta pulegge d’oro. Prezzo onestissimo per meno di 36 libbre”.

Ci furono diversi Oohhh, e un solo sogghigno, sempre dalle ultime file. “Venti. Prendere o lasciare”.

Il marcantonio chinò il capo e lo scosse adagio, come a prendere chissà quale rincorsa. Pregai in cuor mio che mi mettesse giù, sgomento al solo pensiero che potesse sfogare qualche rabbiosa reazione su di me, magari mulinandomi per una caviglia e scagliandomi con violenza ai margini della fiumana. E invece… “Non è stato affatto facile acchiapparlo, sapete” rispose con voce arrocchita, ma calma. “Un vera pantegana di fogna” aggiunse rivolto a tutti e a nessuno. “Lasciategli solo crescere un po’ le unghie…”.

“Trentacinque!”, si fece sotto un altro.

C’era sempre bisogno di raschia-stive minuti, che sapessero intrufolarsi anche negli angoli più reconditi delle navi; bambini di strada, senza affetti né famiglia. Piccoli, scaltri e veloci come furetti. Con gli occhi chiari che si adattassero meglio e più in fretta al buio…

“Slegalo e vediamo che sa fare” lo incalzò l’uomo che aveva offerto di più, facendo due passi avanti per districarsi dal resto della calca.

Bassotto pure lui, era tarchiato e parlava col tono asciutto e senza fronzoli di chi è abituato a impartire ordini – forse un Guardiasabbia -, entrambe le mani nascoste dietro la schiena.

Una giravolta e mi ritrovai coi piedi per aria e la testa tra le ginocchia del marcantonio, in quello che voleva apparire un abile numero da circo per dimostrare quanto poco bastasse per movimentare una piuma, e al contempo tagliare i lacci che mi legavano polsi e caviglie. La testa mi girava, ebbi un conato, e quando poggiai finalmente i piedi sull’assito di legno, pencolai da un lato.

Tanto bastò perché la palla di grasso mi sfiorasse l’orecchio mancandomi di un niente.

Per la sorpresa insaccai la testa e ne evitai per puro caso una seconda, scagliata con ancora maggior cipiglio.

Esauriti e proiettili, il piccoletto tarchiato si portò ai piedi del palco. “Lo prendo!” disse guardando su, mentre si ripuliva le dita in un fazzoletto lercio. “Quaranta pulegge, non un centesimo di più”.

Il marcantonio sorrise e gli porse il braccio per suggellare l’accordo e al tempo stesso issarlo di peso sul tavolato dove si trovava la bilancia. Doveva essergli sembrato un fuscello anche lui.

Fu allora che, senza pensarci, mi lanciai…

Volai sulle teste.

Un fulmine. A quattro zampe.

Una scimmia impazzita.

Rotolai a terra oltre l’ultima fila, scattai in piedi e mi dileguai in un vicolo.

Un autentico ratto di sentina. Occhi come gemme di cielo…

17 – Il venditore di dita

L’uomo era il tizio che cercavo, sicuro come la sete. Il venditore di…

L’uomo era il tizio che cercavo, sicuro come la sete. Il venditore di…

“Non qui” mi disse sgattaiolando oltre la prua di un vecchio relitto.

Lo seguii. La mia perversione mi aveva fatto fare il callo a gente eccentrica e alle precauzioni più aberranti.

In piedi in un fazzoletto d’ombra, il tipo mi soppesò a occhi stretti prima di guardarsi furtivamente intorno, chinare il capo e inoltrarsi nel sottoscocca buio, tra le ruote malandate del vecchio catorcio.

Gli andai dietro, la mano destra sull’elsa del pugnale.

Arrivato ai piedi di un enorme pneumatico sgonfio, si chinò sui talloni, accese un piccola lanterna a petrolio ed estrasse dal qamees un involto di stoffa che srotolò adagio nella sabbia.

Dentro brillava l’ottone di nove dita. Due delle quali erano pollici, le più rare. Quanto a una terza…

“Che te ne pare?” buttò lì facendomi segno di accucciarmi al suo fianco per ammirare la merce da vicino.

Annuii senza mostrare particolare entusiasmo.

Sogghignò, doveva avere sgamato il trucco. “Quattro mechardionici diversi, uno donna”.

Indicai al volo il solo anulare del gruppo. Sottile e con l’unghia ovale e affusolata.

Toccò a lui chinare la testa di lato, in segno di approvazione.

Lo sollevai e lo rigirai tra le punte dei polpastrelli di entrambe le mani. C’era un piccolo foro tondo ricavato sotto l’unghia; il fumo sarebbe uscito da lì.

“Bhet, tabacco, interni…” esordì passando a decantare il prodotto. “Puoi fumarci quello che vuoi. E gustarti i ricordi più intimi della persona a cui è appartenuto”.

Sporsi il labbro e riposi il dito al suo posto.

“La donna, ottima scelta” aggiunse a sigillo del suo discorsetto da imbonitore.

“Quanto?”.

Mi fissò. “Non lo fai per il tuo mestiere, l’ho capito”. Un sorriso complice. “So riconoscere un Avvelenatore quando lo vedo. Ma i vizi si pagano. Cinquanta la donna. Trecento se li vuoi tutti. Solo per i due pollici posso farti ottanta”.

Estrassi il sacchetto di cuoio con le pulegge d’argento e cominciai ad allentarne i lacci. “Ti darò trenta per l’anulare”.

Lui scosse il capo. “Quarantacinque”.

Mi bloccai e mi tirai in piedi. “Peccato, una donna non vale tanto. Morire avidi non ti rende più ricco”.

Le sue palpebre sbatterono. “Quaranta…”.

Feci per andarmene.

“Trentacinque!”. Sollevò l’anulare dalla pezza di stoffa e me lo porse in atto di resa.

Ammiccai e gli rovesciai nel palmo quanto aveva chiesto, prima le monete più grosse poi quella da cinque pulegge.

È così che funziona il veleno: tre parti di tossine paralizzanti e una che inibisce l’apparato respiratorio. Di solito basta e avanza un quarto d’ora. Uscii al sole a fumarmi l’anulare di donna, poi passai a raccattare il resto…

16 – Pugni e parole

Ho 9 anni e sto tornando a casa da scuola, il sangue che mi smoccola dal naso tumefatto, un occhio chiuso da un pugno. La manica sinistra del grembiule penzola lungo il fianco come un terzo braccio di cartapesta. Sono stato picchiato e ho picchiato. Pari e patta. Aveva la mia stessa età, ma era moro, con brutte sopracciglia folte e gli incisivi storti. Fare a botte ci ha occupato per un po’, non saprei dire quanto. Ma abbiamo assaggiato prima l’erba e poi l’asfalto del marciapiede.

Ora zoppico. Come dico, però, è finita con un round per ciascuno. Solo che a me il tipo ha rubato la bicicletta. E questo non è affatto pari e patta…

Ride, a cavallo della canna. “Vieni a prendertela, Dddario!”.

Lo guardo e comincio lentamente, claudicando, ad attraversare la strada. Arretra sul sellino, inciampa nei pedali e sgomma via. “DDDARIO!”.

Tartagliavo da piccolo. E nei pugni mettevo invece tutte le lettere al posto giusto. Ovviamente a scuola mi prendevano in giro e finiva che il mio grembiule era sempre pieno di toppe e cuciture. E la mia faccia di cerotti…

15 – L’amuleto

“Nove pulegge d’argento” disse il venditore serrandole le dita intorno all’oggetto. Per lui l’affare era chiuso e quello era l’ultimo gesto di teatro per blindarlo definitivamente.

Naila storse le labbra. “Quattro!”. Riaprì il palmo. “Quattro, e ci guadagniamo entrambi!”.

Il suq era stracolmo di gente e di merce esotica che proveniva da ogni angolo di Mondo9. Vociare assordante di commercianti, contrattazioni concitate.

L’uomo era giovane e aitante, al contrario della maggior parte degli ambulanti che aveva incontrato durante il suo girovagare.

Sollevò il pendaglio dalla mano e glielo fece oscillare davanti al naso, trattenendolo per la catenina. “Non puoi pensare davvero che venda un dente d’orca per una miseria del genere”. Con fare cospiratorio sguinzagliò gli occhi sul suo banchetto stipato di chincaglieria. “C’è molto altro alla tua portata se non puoi permetterti un pezzo di questo valore”. Il suo sguardo s’illuminò. “Questo, per esempio”. E pescò un decaedro di vetro con dentro un ricciolo di fumo. “Dito d’Interno, lo usano come dado per il Giuoco del Quirtsch”.

Naila fece un passo avanti. “Voglio l’amuleto, ti darò cinque pulegge, non una di più!”.

Il venditore strabuzzò gli occhi. “Sei Naila, vero? Mi avevano detto che sei una tosta”.

“Prendere o lasciare!”.

“Il dente avverte l’arrivo di un’onda, ti sarà utile”.

Naila sorrise della battuta. “E tu sei un bell’uomo e un ottimo venditore. Se decidessi di mettere in vendita la tua lingua la comprerei per 100 pulegge d’oro”.

Ringraziò, pagò e andò curiosare qualche metro più in là, davanti a un banchetto che vendeva bussole da marinaio costruite con materiali di riciclo.

D’un tratto il pendaglio che s’era subito infilata al collo cominciò a vibrare.

Lo strinse nel pugno. Era caldissimo.

Molte delle persone che affollavano il suq avevano rivolto gli occhi al cielo. C’era una strana nube, alta sopra l’orizzonte. Che fosse una tempesta di sabbia in arrivo da est?

Alcuni uomini presero a correre. Tre o quattro venditori cominciarono a impacchettare la merce e a smontare i loro tavoli. Qualcuno gridò puntando il braccio verso il nero coagulo di nuvole in avvicinamento.

“Tempesta. A oriente!”.

Naila fece dietrofront e accelerò il passo.

La fiumana tra i banchetti doveva averla pensata allo stesso modo, perché si ritrovò a correre nella calca che procedeva tutta nella stessa direzione.

Molte donne si erano sollevate lo shalib a protezione di naso e bocca, gli uomini avevano indossato le loro maschere a becco.

Vento…

Prese a soffiare all’improvviso, sollevando cartacce e facendo garrire i tendaggi dei banchetti ancora in piedi.

La gente sciamava come scarafaggi sorpresi dalla luce di una lampada a petrolio.

I bambini – un’autentica marea – erano i più lesti a intrufolarsi tra le gambe di chi correva.

Una figuretta inciampò e rischiò di essere travolta e calpestata dalla ressa.

Naila, senza fermarsi, la estirpò da terra sollevandola per un braccio e se la strinse al petto. Era una bambina, 4 o 5 anni al massimo. Sentì le sue braccine stringersi attorno alle spalle, il viso rigato di lacrimoni. “Sei Naila?” chiese tra un singulto e l’altro. Chissà come, trovò il dente d’orca che, per la corsa, le si era girato sulla schiena, lo afferrò tra le mani e se lo infilò in bocca come un ciuccio.

Il vento cessò di colpo.

Intorno a loro, la calca percepì il cambiamento ed ebbe un istante di esitazione.

Quella quiete repentina e inattesa…

Qualcuno ebbe l’ardine di bloccarsi sul posto, voltarsi indietro e guardare lassù, nel cielo. La nube si stava squagliando in rivoli più piccoli e inoffensivi. Arabeschi di uno spettacolo che andava esaurendosi adagio.

Anche Naila si fermò. Si portò il viso della bimba davanti agli occhi e disse: “Cos’hai detto?”.

La piccola non piangeva più. Si tolse lo strano ciuccio dalla bocca: “Sei Naila, giusto?” ripeté asciugandosi con un pugno le guanciotte rubizze.

“Certo che sì, come fai a sapere chi sono?”.

“Mia mamma è una Secerdotessa del cielo, ti ha venduto due aliquadre per la tua nave”.

Naila meditò di risalire la corrente umana e tornare sui propri passi a cercare la madre.

Chissà quanto doveva essere preoccupata di averla perduta nel fuggi-fuggi generale. “Come ti chiami?”.

“Saamiya”.

“È un bellissimo nome, sai” le disse per tranquillizzarla. “Ma ora dimmi come hai fatto a fermare la tem…”.

“Mamma!”.

C’era una giovane donna in piedi accanto a Naila. Indossava un’elegante abaya blu notte ricamata con abbondanza di fili d’oro. Capelli corvini sciolti e shalib sollevato fino agli occhi di una calda tonalità verde lichene. Tese le mani riccamente ingioiellate finché la piccola Saamiya non si trasferì tra le sue braccia e le si adagiò contro il seno.

“Grazie” disse la sacerdotessa con voce delicata.

Naila temette di non trovare le parole. “Ho solo cercato… l’ho solo raccolta prima che altri…”.

“Risponderò io alla tua domanda. Parleremo davanti a una buona tazza di tè, ti va?”.

“Io…”. Naila scosse la testa. “…È ora che torni alla mia nave adesso”.

La donna socchiuse le palpebre in un timido cenno di assenso. “Il commerciante che ti ha venduto l’amuleto è una mia guardia del corpo. Era per te sin dall’inizio. Te lo avrebbe dato anche gratis”.

“Ma la tempesta, il vento, la calca… non capisco”.

“È tutto scritto nell’amuleto. Hai ucciso tu quell’orca, molto tempo fa. Ciò che hai visto è un suo ricordo, una vostra memoria condivisa…”.

Naila guardò il suq, prima da una parte e poi dall’altra della via: le bancarelle al proprio posto, la gente che bighellonava serena da un banchetto all’altro, i bambini che si rincorrevano ridendo per poi fermarsi a sbavare davanti ai dolci al miele. Tutto era tranquillo; della calca e della fuga precipitosa da qualcosa che incombeva nel cielo non c’era traccia.

“E Saamiya che ruzzola a terra e rischia di essere calpestata dalla ressa in fuga?”.

“Saamiya ti ha tirato per una gamba supplicandoti di prenderla in braccio per guardare meglio un giocattolo che le piaceva”.

“E la storia che l’amuleto sente l’arrivo di un’onda?” domandò. “Anche quella è bugia e finzione?”.

La donna si ritrasse. “Ogni ricordo è un passo avanti, rammentalo comandante. E il dente ti sarà utile davvero. Tienilo sempre al collo e portarlo alle labbra quando lo senti caldo, è così che funziona”.

Poi la donna si voltò e sparì tra la folla.

14 – La casa avvelenata

Ricordo come se fossi ieri l’uomo che avvelenò la nostra casa. Abitavamo in una topaia ricavata nel cassero di poppa di un vecchio brigantino arrugginito. Il relitto, coricato di sghimbescio a piedi di una duna, affondava per tre quarti nella sabbia.

Ricordo come se fossi ieri l’uomo che avvelenò la nostra casa. Abitavamo in una topaia ricavata nel cassero di poppa di un vecchio brigantino arrugginito. Il relitto, coricato di sghimbescio a piedi di una duna, affondava per tre quarti nella sabbia.

L’uomo legò a un picchetto il suo triciclo a vela fuori dal nostro uscio, ammainò la randa e con pochi rapidi gesti la ripiegò sull’avambraccio prima di riporla in una delle bisacce dietro il sellino posteriore. Bussò alla porticina di metallo e senza presentarsi chiese qualcosa da mangiare.

Non avevamo altro che cavolo delle sabbie bollito e un tozzo di pesce essiccato, che tenevamo per giorni migliori.

Caracollando sul pavimento inclinato, l’Avvelenatore si sedette al tavolo e attese che mio padre lo servisse di tutto punto. Dopo il primo boccone udì qualcosa e sollevò la fronte, il cucchiaio a mezza altezza.

La casa – il relitto – lo aveva riconosciuto per quello che era e gli stava parlando.

Noi non conoscevamo la metallingua, per cui ci limitammo a leggere le reazioni dell’uomo nei suoi occhi severi.

L’uomo posò il cucchiaio e si rivolse a mio padre: “Da quanto vivete qui dentro?”.

“Due anni” si affrettò a rispondere papà.

“E vostra moglie, la madre del ragazzino?”.

“Morbo. L’abbiamo sepolta qui fuori, al di là della duna”.

L’Avvelenatore spinse il piatto di lato, come se d’un tratto avesse qualcosa di più impellente a cui pensare che riempirsi lo stomaco. “La casa mi ha fatto una richiesta” disse dopo un po’, “…e io non posso ignorarla. Ma ho solo un posto nel mio ciclo a vela, per il bambino”.

“Che cosa vi ha chiesto, Mastro Avvelenatore?” domandò papà allarmato.

“Sebbene ridotta a un catorcio irriconoscibile, questa è una nave. E mi ha chiesto di morire. Voi siete solo due parassiti, che non ha più la forza di eliminare, come ha fatto con vostra moglie”. Fece svolazzare una mano in aria mimando il gesto di acchiappare qualcosa. “Mosche! E io non ho veleni per mosche”. Scosse la testa come se la decisione fosse già presa. “Non posso, capite…”.

Gli occhi di mio padre si velarono di lacrime. Mi abbracciò stretto e volle a tutti i costi che portassi con me il tozzo di pesce essiccato.

Fu l’ultima volta che lo vidi.

Arrivati a un miglio di distanza mi parve di sentire in lontananza una specie di rauco barrito. Mi volsi indietro, ma si era alzato il vento e non vidi a un palmo dal mio naso.

Volavamo su due ruote, la vela tesa come pelle di tamburo.

Verso il nulla…

13 – Acqua

“Acqua!”. La vedetta si piegò e appoggiò le mani sulle ginocchia per riprendere fiato. Naila lo fissò, mentre la schiena andava su e giù squassata dall’affanno della corsa. Lo vide sollevare appena la testa e inumidirsi le labbra prima di continuare: “In una spaccatura della roccia a cinque miglia da qui, c’erano anche cocci d’uovo. E aliquadre che volavano in tondo sopra la pozza”.

“Acqua!”. La vedetta si piegò e appoggiò le mani sulle ginocchia per riprendere fiato. Naila lo fissò, mentre la schiena andava su e giù squassata dall’affanno della corsa. Lo vide sollevare appena la testa e inumidirsi le labbra prima di continuare: “In una spaccatura della roccia a cinque miglia da qui, c’erano anche cocci d’uovo. E aliquadre che volavano in tondo sopra la pozza”.

“Cocci d’uovo? E l’hai… toccata? L’acqua intendo”.

L’uomo scosse debolmente la testa. “No, ho provato, ma il braccio non ci arrivava neppure usando i cocci come cucchiaio. E sono corso indietro a dirvelo”.

“Quindi non l’hai… assaggiata?”.

La vedetta drizzò la schiena, esitante. Perché quella domanda? “No, neanche un sorso, e anzi…”.

Naila gli allungò la borraccia. “Ora bevi. Non c’è altra acqua qui intorno”.

“Ma…”. L’uomo, prima di proseguire, si attaccò al collo del recipiente e ne trangugiò il contenuto in un unico sorso, che non fece che seccargli ancora di più la gola. Si asciugò le labbra con l’avambraccio e, accigliato, restituì la borraccia al suo comandante. “Tutta qui? Non mi credete, vero?”.

Naila distolse gli occhi e scrutò le dune che si estendevano senza soluzione di continuità in ogni direzione. “Sei vivo, e questa è una buona notizia per te e per la mia nave”.

“Vi sbagliate, io l’ho vista, l’ho…”.

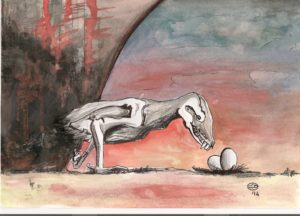

“Che cosa?”. Naila fece per andarsene, ma si bloccò. “Quello che hai visto in fondo alla roccia era solo albume, puro e velenosissimo albume d’uovo. Uovo di nave che le aliquadre cercavano di mangiare o, chissà…”, sfarfallò una mano a mezz’aria, “… di proteggere!”. Gli voltò le spalle e lasciò l’uomo su due piedi che ancora boccheggiava per la corsa. “Sei stato fortunato a essere corto di braccia almeno quanto di cervello, marinaio” gli urlò dietro. “Non saresti tornato qui a raccontarlo”.

All’improvviso, mossa da un rigurgito d’umanità, si girò di scatto. “Se hai ancora sete, ho dell’acqua nella mia cabina”.

12 – Se si muove vienimi a prendere

Sargàn gettò il mozzicone nella sabbia, lo schiacciò con uno stivale e fischiò tra i denti. “Che caz…”.

Naila gli tappò la bocca con una mano.

La duna non era una duna, ma qualcosa che non avevano mai visto. Che nessuno aveva mai visto. Di gigantesco e straordinario.

“Silenzio, Guardiasabbia”.

Lui si girò a fissarla.

Naila ritrasse la mano. “Non sappiamo che cosa è in grado di sentire una nave di sabbia. Non sappiamo se possiede un cuore o ne cerca uno. Magari due!”.

Il vascello era perfetto in ogni singolo dettaglio, una riproduzione che doveva aver richiesto mesi e mesi di minuzioso lavoro di raccolta e compattamento del materiale, scultura e cesello.

“Che senso ha?” buttò lì Sargàn a bassa voce. “Voglio dire… non può navigare, è fatta per rimanere ferma”.

Naila fece qualche passo in direzione delle ruote. Erano alte almeno quattro metri, coi battistrada finemente scolpiti a bassorilievi. S’insinuò in un pertugio e, prima d’inoltrarsi nel sottoscocca, si voltò indietro e con un sorriso gridò a Sargàn “Se si muove vienimi a prendere”.

Poi sparì nel buio.

Là sotto nulla finiva, la scultura proseguiva esattamente come all’esterno, in un profluvio di dettagli che moriva contro una volta nera e invisibile. Naila riabbassò gli occhi e si guardò intorno. Era incredibile, ma era circondata da decine di ruote replicate in ogni più piccolo particolare. E ognuna, a modo suo, doveva fungere da pilastro portante per il resto della titanica scultura.

Qualcosa le si sfarinò tra i capelli. Ebbe un tuffo al cuore, rovesciò la testa all’indietro e scrutò in alto, verso gli assali bui. Che cosa sarebbe accaduto se anche una sola di quelle ruote avesse ceduto… sbriciolandosi?

La pioggia di sabbia crebbe d’intensità. Decise che era meglio andarsene da lì. Chiunque fosse stato l’artista di quel capolavoro doveva essere ancora all’opera da qualche parte sui ponti. O magari nella stiva. Non dubitò neppure per un istante che tutta la nave fosse stata scavata e scolpita anche all’interno. Come un mallo di noce.

Ritornò sui propri passi mettendo i piedi esattamente dove li aveva posati all’andata. Una volta fuori, aveva i capelli spettinatissimi e stopposi. Scrollò la testa e li arruffò per liberarli della sabbia.

Si chiese se l’artista l’avesse vista (e magari spiata di nascosto).

“Non c’è assolutamente nulla là sotto”. Prese Sargàn sottobraccio e lo portò lontano da quel prodigio incompleto…

11 – La nave morente

Avevano ormeggiato la nave malata in fondo alla banchina, a uno dei moli più defilati del porto vecchio, il più lontano possibile dagli altri vascelli. L’eritema scarlatto che le ricopriva due terzi dello scafo emanava un fetore pungente di sabbia stantia e metallo purulento. Nell’aria, una nota bassa e cavernosa, come il muggito di una mandria invisibile. Il fazzoletto premuto sul viso, l’Avvelenatore era già sulla banchina, in spalla la sacca con le cavie, nell’altra mano la borsa con gli strumenti e le sue preziose pozioni. Da quanto aveva potuto constatare da un primo sommario esame della paziente, non c’era più molto che potesse fare. Salvo forse accelerare la…

Qualcuno gli picchiettò la spalla “Siete voi l’avvelenatore?”. Lui abbassò il fazzoletto dalla bocca e annuì. Non aveva mani libere da porgere e si augurò che quella mancanza non suonasse sgarbata.

“Le sentite?” disse il tipo basso e tarchiato che si era materializzato al suo fianco. “Sono le altre navi che cantano una nenia funebre per la loro compagna morente”.

L’Avvelenatore, uomo di poche parole, non aveva altro da aggiungere, conosceva quel canto. Appoggiò a terra la sacca e fece per dire qualcosa, ma l’altro lo precedette: “Mi spiace avervi fatto venire per nulla. Ricompenserò il vostro disturbo”.

“Dovrò comunque salire a bordo e constatare la morte… conoscete il comandante?”.

“Sono io il comandante”.

L’Avvelenatore chinò appena il capo in segno di saluto. “Cos’è accaduto alla vostra nave?”.

L’uomo intrecciò le mani dietro la schiena e scalciò qualcosa oltre il molo, nella sabbia piatta come una tavola del porto vecchio. “Conoscete il poker, Avvelenatore?”.

“Non ci è permesso trastullarci con le carte, la Gilda e molto severa con chi manipola sostanze letali. Perché me lo chiedete?”.

“Perché la mia nave ha perso al gioco. E si è avvelenata ingurgitando sabbia tossica. Ho sperato fino all’ultimo che potesse salvarsi, vi ho fatto chiamare apposta… come ho detto, pagherò ugualmente il vostro onorario”.

L’Avvelenatore guardò a lungo il vascello in agonia e meditò di congedarsi. Le navi non conoscono i giochi degli uomini, non sanno dare i valori alle cose, capiscono solo l’onore e il disonore. “Qual era la posta?” chiese rimettendosi in spalla la sacca con le cavie.

“Non c’era nessuna posta, giocavamo solo per stare insieme tra ufficiali a bere qualche bicchierino, dopo una giornata di pesca”.

L’Avvelenatore lo guardò senza proferire parola e se ne andò…

10 – La Coraggiosa

Cucinare una lucertola sopra una lamiera arroventata è la prima cosa che ho imparato da bambina. La seconda è stata costruire una nave con cartone pressato e rottami raccattati qua e là. E, certo, le ruote: scegliere quelle giuste dai vecchi carretti, montandole in modo che non saltassero via al minimo sobbalzo.

Cucinare una lucertola sopra una lamiera arroventata è la prima cosa che ho imparato da bambina. La seconda è stata costruire una nave con cartone pressato e rottami raccattati qua e là. E, certo, le ruote: scegliere quelle giuste dai vecchi carretti, montandole in modo che non saltassero via al minimo sobbalzo.

Poi le dipingevamo da capo a fondo, e solo allora pensavamo a un nome. Intrepida, Tempesta, Ribelle…

Il deserto è una palestra di vita. Ci crescono i marinai, e anche i futuri comandanti.

Le piccole navi di cartone della nostra infanzia erano feticci sgangherati. Tenute insieme dai sogni d’avventura, andavano a spinta. E a urla.

Su e giù dalle dune, a tutta birra. Adrenalina, sudore e… sabbia nei denti, ogni volta che finivi lungo e disteso per terra.

In genere ti toccavano cinque o sei turni a spingere in salita, arrancando su per i fianchi della duna, prima di poterci montare sopra a fare il comandante-pilota. Una sola discesa. A rotta di collo. Poi tornavi mozzo. E forza motrice.

A una femmina come me, capitava quasi sempre che ti facessero stare fuori due turni di seguito. E zitta!

Fu così che persi una mano. Su una lamiera viva. Della Coraggiosa. Ero filata come una scheggia, urlando a squarciagola, gli occhi che faticavano a rimanere aperti nel vento. Ma arrivata quasi in fondo, nel momento di massima velocità, devo aver fatto qualcosa di sbagliato coi piedi o col timone…

E mi sono capottata.

Un’esplosione di sabbia. E la nave che girava su se stessa – una trottola impazzita – fino ad aprirsi come un origami di petali taglienti.

Le grida degli altri bambini. Il dolore, la testa che girava, la vista appannata…

C’erano rottami ovunque, e pezzi di ruota nel raggio di duecento passi.

Il sangue.

Io piangevo disperata tenendomi il moncherino del braccio destro.

Quella stessa sera, i ragazzi più grandicelli raccattarono un bel po’ di arbusti secchi, accesero un falò e bruciarono quel che restava della Coraggiosa. A notte fonda mi portarono in dono il suo nome…

9 – Conchiglia

Scovarono la conchiglia ai piedi di una duna, guidati dal lugubre barrito che proveniva dal suo interno. Affiorava dalla sabbia di almeno un braccio, incendiata dai riflessi del tramonto. Per disseppellirla completamente ci vollero quattro uomini e più di un’ora di lavoro, con torce e badili. Una volta libera, anziché farla rotolare verso la nave, la coricarono a braccia sulla sabbia. La madreperla sembrava smaltata di luce. Dalla base alla punta, anche così di sghembo, doveva essere alta almeno nove metri. Kabir fu il più lesto ad arrampicarcisi sopra. Il suono tacque. “C’è un buco quassù in cima” gridò ai compagni di sotto agitando un braccio. Protese il collo, avvicinò un occhio al foro e sbirciò all’interno. La mano smise di sventolare. Un attimo dopo le dita si sfarinarono nel vento e l’avambraccio, spezzato all’altezza del gomito, piombò nella sabbia. Poi fu la volta di una gamba. Gli uomini arretrarono, mentre dall’alto continuavano a piovere pezzi rigidi come pietra. Da ultimo rotolò la testa. Occhi di buia madreperla sbarrati sul nulla…

8 – Luce negli occhi

Li incrociavamo spesso, tra le dune, chini sulle loro creazioni. Quando accadeva, ridotta l’andatura, ci affollavamo sul ponte per guardarli lavorare carponi, senza scambiarsi una parola. Non potete immaginare che cosa siano in grado di fare quegli uomini con qualche manciata di sabbia. Difficile credere che siano tutti malati, dal primo all’ultimo; molti di loro non hanno il dono della parola o sono storpi dalla nascita, altri ancora hanno così tanto metallo sulla pelle che stentano a reggersi in piedi. Ma a renderli artisti è proprio la deformità dei loro corpi. La sabbia, per loro, è al contempo argilla, balsamo e musa. Quella volta capitò che uno di loro ci sentì arrivare. Si tirò in piedi, abbandonò i compagni e venne verso di noi sbracciandosi perché fermassimo i motori. Non erano mai stati ostili, per cui assecondammo la sua richiesta. Magari il tipo voleva solo dell’acqua o un po’ di cibo per il resto della tribù. Toccò a me scendere nella sabbia per parlamentare. L’uomo era cieco, lo capii al volo. Gli chiesi che diamine avesse per agitarsi tanto e che cosa si aspettasse dalla nostra nave. Quando mi prese la mano feci per tirarmi indietro. Ma alla fine decisi di seguirlo fino ai piedi della duna, in mezzo ai suoi compari. Mi mostrò le sculture che lui e gli altri stavano ultimando. Trasalii, non ci potevo credere. Riconobbi il mio volto, e poi man mano quello di ogni membro dell’equipaggio. Nessuno escluso. Mi disse che dovevo portare il resto della ciurma a vederle, che non sarebbero state finite sino a quando anche l’ultimo di noi non avesse riconosciuto se stesso. Che solo da quello scambio di sguardi gli occhi di ciascuno – uomini e statue di sabbia – avrebbero ottenuto la giusta luce. E la giusta pace…

7 – Qualcosa lassù

Ra-ta-ta-tum…

Ra-ta-ta-tum…

Il pilota s’insaccò nelle spalle e girò la testa prima a destra e poi a sinistra. Guardò giù, fra i tiranti.

Niente. Il bastardo che lo aveva colpito era svanito nel nulla dietro la sua coda. Calore rovente, aria irrespirabile, fumo.

Una seconda raffica. Scintille. E il tartagliare di colpi che slabbravano la fusoliera. Centrato in pieno, una seconda volta.

Tossì, strappò gli occhialoni dalla fronte e si passò una mano sul viso madido di sudore. Chiuse gli occhi. La cabina era un frullatore, sentiva la carlinga vibrargli nelle ossa, pulsargli nelle ferite, tra i denti.

Il biplano imbardò e scivolò su un’ala, perdendo rapidamente quota.

Eccolo! Il bastardo era sotto di lui, e stava compiendo un’ampia virata per presentarsi controsole.

Il motore perse colpi, tossicchiò. La fusoliera fumava. Odore di carne abbrustolita e guarnizioni che andavano a fuoco.

Poi la vide. Che diamine era?

L’ancora di una nave. Appesa al cielo striato di fumo.

Rovesciò la testa all’indietro, guardò in alto. Qualcosa… Un’ombra gigantesca. Nera e affusolata.

Altri colpi, una nuova raffica. Suono di metallo sforacchiato, di lamiera che urlava.

Bagliore bianco. Una palla di fuoco.

Il bastardo non aveva visto l’ancora, e si era infilato come un fuso nell’ombra.

Guardò i pezzi infuocati precipitare verso il pelo dell’acqua. Scie di fumo che morivano nella schiuma candida delle onde.

Sorrise, alzò il pugno nel vento e si preparò ad ammarare…

6 – The end

Ci siamo, è la fine. Nella nebbia ho visto un uccellaccio nero cadere sul selciato. È piombato ai miei piedi, pancia all’aria, le ali spezzate. Appena più in là un secondo. E un altro ancora. Mi guardo intorno e conto i corpicini venuti giù senza un suono: ciuffetti d’ossa e penne ispide incrostate di ghiaccio. Lassù da qualche parte tra le nubi sta già grandinando. Mi chino sui talloni e ne infilzo uno col mio punteruolo da tasca. Lo porto alle narici per annusarlo. È lei, penso, impossibile sbagliarsi; la fine è già qui. Lascio cadere il punteruolo. Mi tiro in piedi, apro l’ombrello controvento e mi affretto a testa bassa verso il molo. Non è educato fare tardi a un appuntamento. È lì che devo andare. Ad aspettare le mia onda…

5 – Calibro-tot

Dev’essere andata così: ho aperto gli occhi. Tutto qui! E questo mi ha salvato la pelle. C’è un sacco di gente strana nei sogni, che gira armata fino ai denti. E, senza che tu abbia il tempo di rendertene conto, finisce per crivellarti di colpi mentre sei steso nel tuo letto che dormi. Dicono che sia tutta colpa di un nuovo tipo di pallottola calibro-tot in grado di trapassare il mondo onirico e arrivare a colpire la realtà. Il sonno, intendo, non la veglia. La scorsa notte, saltando da un tetto all’altro durante un inseguimento, ho esploso un intero caricatore. Ho visto toraci sobbalzare sotto gli spari, teste esplodere. E macchie di sangue fiorire su federe immacolate. Stanotte sarebbe toccato a me, sicuro come l’oro. Ma qualcosa mi ha punto, e mi sono svegliato. Ho spalancato le palpebre. La pallottola dev’essere qui da qualche parte, tra le pieghe del lenzuolo…

4 – La zavorra

Ramon era un vecchio balordo senza fissa dimora, il naso aquilino, una zazzera nera che gli scendeva scomposta lungo le guance, l’espressione perennemente imbronciata. Un mattino, durante il suo consueto giro per locande, trovò per terra un foglietto stropicciato. Lo raccattò, lo aprì e lo portò alle narici per annusarlo (odorava di vino. Rosso, per l’esattezza). Era vergato a penna con una calligrafia infantile e tondeggiante, come se ogni vocale fosse stata pompata a fiato. Cominciò a leggere farfugliando a mezze labbra. Era una poesia, il titolo “La zavorra”. Socchiuse per un attimo gli occhi, schioccò la lingua e lo appallottolò. Ma quando lo gettò nel cestino lì accanto, i suoi piedi si staccarono da terra. Guardò in basso, le falde del lungo pastrano si erano aperte. Stava volando…

3 – Il pescatore di capelli

Farìs era un povero pescatore di capelli. Ogni giorno, prima dell’alba, prendeva il largo sulla sua minuscola barca a remi, raggiungeva un punto preciso della rada e lentamente cominciava a issare a bordo i lunghissimi capelli neri della sirena gigante adagiata sul fondale. Sotto il sole o la pioggia battente, li accarezzava e li pettinava per ore, liberandoli dalle alghe e dai piccoli molluschi che si appiccicavano alle ciocche. E solo all’imbrunire li restituiva al mare, consapevole che l’acqua li avrebbe di nuovo spettinati in pochi istanti. Ogni sera, dopo il tramonto, rientrava in porto con le mani segnate dalle piaghe e dalla fatica. Ma quella era la sua vita e la sirena gigante il suo unico, perduto amore. Da sempre… No, non aveva mai pensato di pescarla. Non c’era barca o casetta che avrebbe potuto ospitarla, solo il cuore.

2 – La bottiglia

Scovai le note in una vecchia bottiglia. L’avevo raccattata tra i ciottoli della battigia, poco prima dell’imbrunire. Il vetro era opaco e il sughero che le faceva da tappo, tanto consunto da sembrare un’alga morta. Pareva fosse stata in mare secoli. La rigirai nella mano saggiandone il peso e la osservai in controluce. Nessun foglietto all’interno, sul fondo solo un dito di sabbia grigia. L’agitai. Le note erano lì, in quella fanghiglia immota e senza tempo. La sollevai all’altezza delle labbra e la stappai coi denti, sputandone il tappo tra i piedi scalzi. La musica che mi colmò le orecchie sembrava essersi arrampicata fino al collo con uno sforzo immane e un senso dell’armonia che s’intuiva a stento. D’istinto digrignai i denti e senza prestare attenzione al gesto, l’allontanai inclinandola di qualche grado. La musica sembrò acquisire senso della melodia e del ritmo. Al punto che mi feci coraggio e provai a disporre la bottiglia in orizzontale. Le note divennero fresche e cristalline. Azzardai il gesto di versarne il contenuto dove avevo sputato il tappo. La musica si fece struggente. Adamantina. Perfetta. D’un tratto cessò. Sui piedi nudi un bolo di umida fanghiglia grigiastra. Lo raccolsi e lo sfarinai tra le dita. Nulla. Scossi la bottiglia. Vuota! La portai all’orecchio. Silenzio…

1 – Non ti tocco

Intrecciò le dita nelle mie. Con furia e dolcezza. Al punto da lasciarmi senza fiato. Non era tanto il modo in cui mi aveva preso per mano, quanto il senso di complicità che era riusciva a rovesciarmi dentro.

“Vieni, andiamo!”.

La seguii. Riluttante, al guinzaglio.

“Che accidenti hai?” mi chiese voltandosi a guardarmi. “Non posso trascinarti se punti i piedi”.

“La mano…” farfugliai. “Non ci siamo mai toccati”.

Piegò la testa. Sorniona.

“Non farlo!” la ammonii, leggendole il sorriso negli occhi.

“E invece sì”. Aprì le dita, abbandonandomi alla deriva. “Non ti tocco allora. Gli scoiattoli non lo fanno mai…”. Il suo sorriso sapeva di fronde all’ombra, alte e profumate di cielo. “Eppure corrono e saltano da un ramo all’altro senza perdersi”.

Mi fermai. Non sarei mai riuscito a starle dietro con il nodo che sentivo in gola. “Non posso!”. Deglutii.

“Sì che puoi. Non ti tocco, e ora non hai più scuse”. Mi voltò le spalle e cominciò a correre. “C’è un bacio in palio per chi non vuole essere toccato”.

19 ottobre 2017 at 21:54

Ma quanto sono belle queste microstorie? Senza nulla togliere ai tuoi libri, penso che nei racconti brevi e in queste storie ci sia il sunto del tuo stile. Che adoro, non so se si era capito.

La romantica che è in me, preferisce per ora, Non ti tocco e La bottiglia, ma aspetto con ansia le prossime uscite.

20 ottobre 2017 at 9:35

Grazie di cuore, Debora. Come hai letto, l’idea è postarne uno alla settimana, completamente diversi l’uno dall’altro per temi trattati, ambientazione, personaggi e tipologia di storia. E poi, chissà, magari quando saranno tanti tanti farne qualcosa di più “ordinato”. Per cui è probabile che non li posti proprio tutti… Ciao.

21 ottobre 2017 at 10:00

Calibro-tot è geniale. Idea forte, immagini nitide ed immediate, ritmo, evocazione, crimine ed avventura. Tutto in poche righe. Economico ed efficace. Spacca 🙂

21 ottobre 2017 at 10:13

Grazie Giovanni, l’obiettivo era più o meno quello. Azione, adrenalina, immediatezza… al seguito di un’idea che potesse reggere l’impatto di pochissime righe.

31 luglio 2018 at 11:57

Meravigliosi! Ho da poco letto Mondo9: mi ha appassionato tantissimo e ora sono entrato nel circolo vizioso di cercare ogni informazione lo riguardi, immagini, racconti, qualsiasi cosa. Complimenti, davvero tanti complimenti per questo universo sfolgorante e unico!

31 luglio 2018 at 14:15

Ciao Luca, quello che tu chiami “universo sfolgorante e unico” (grazie mille!) tornerà presto con una nuova storia. Mancano poco meno di due mesi. Buona estate!